当社の家造り指針

「健康」をキーワードとし、木の家造りを通して豊かな暮らしを提供していきます。

今、日本は豊かさの価値観が「もの」から「こころ」へと変わりつつあります。

こうした中で「健康」をキーワードに日本の自然環境問題と高齢化社会問題に目を向け、多くの人々に健康で豊かな暮らしを提供していきます。

当社では「家造は産業ではなく文化である」と考えています。ただ単に企業の利益を追求するのではなく、独自の住宅文化を創造し、木の家造を通して日本の文化に貢献していきます。

豊かな自然環境の中で健康で生き生きと暮らす!(理念)

豊かな自然環境の中で、

自然との共生、社会との共生、人との共生を大切にし、

そこに住む人の人生観に基づいて、

健康で生き生きと暮らせる家造り・・・・。

戦後70余年、日本は高度成長の中、豊かな生活と引換えに多くのものを失ってきました。しかしながら各企業の週5日制も定着し、働き改革も提唱され、これまで以上に 一人一人が自分らしくどう生きるかが問われる反面、多様な価値観で生きられる素晴らしく良き時代でもあります。

家造は文化であると考えます。文化とは何か、それはこだわりです。家造は物造ではなく、どう生きたいかという人生哲学としての個人のこだわりです。

そして又高温多湿の日本の気候風土の中で、長い間に培われ自然淘汰され生き残ってきたものが伝統文化なのです。

「いい生活がいい人生である」といった価値観ではなく、「自分らしくどう生きるか」といった人生観に基づいた価値観での家造りであり「自然の中で健康な生活をする」といった価値観での家造であす。

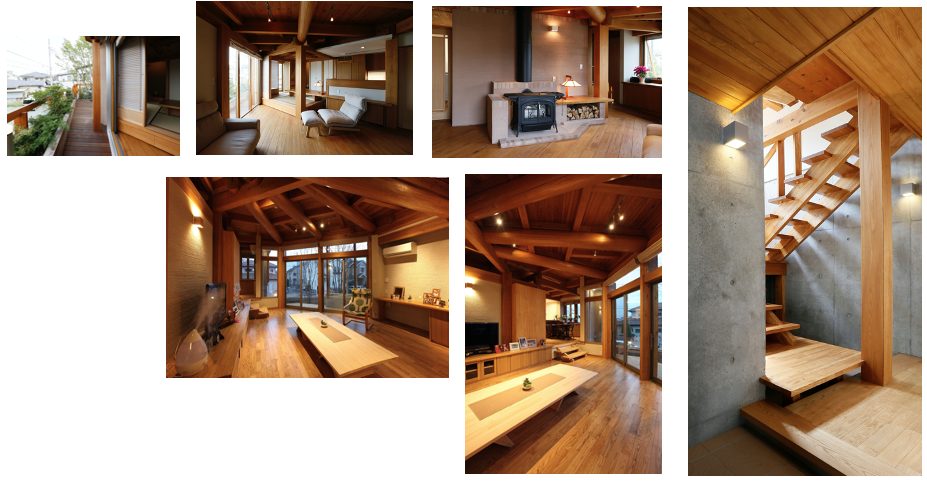

国産による木の特性を活かした木の家造り!(商品)

住宅は大きく分けて木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造が考えられますが、高温多湿の日本の気候風土からそして歴史的背景から、住宅の構造は木造が最適であろう。

しかしながら単に主要構造部を木にしたもの、木目の合板で化粧した見せかけのニセモノの木の家ではなく、柱梁等の構造材を「あらわし」とし、木の特性を生かしたホンモノの木の家です。

木を「あらわし」にすることはそう簡単なことではありません。

そこには確たる家造りの理念がなければなりません。木の良い特性である自然の気調(断熱、調湿、浄化)をするといった事が建築品質の面からの欠点である構造欠陥につながる隙間ができる、割れる、ねじれるといった事と表裏一体だからです。

それを補うには職人の伝統としての確か技術が不可欠です。

又、自然環境の維持の観点から、いかにして地域材、国産材を使用するかは大変重要な問題です。但しそこには文化としての木の家造のシステムが失われ、日本の林業が壊滅的状況にある今、全国津々浦々の地域の造り手、住まい手、そして一般市民が顔の見える関係を大切にした新しい家造りのネットワークをつくらなければなりません。

人の和を大切に伝統の業を引継ぐ職人の集団として!(システム)

戦後70余年、家造りに於いても大工、左官、塗装、建具、指物といった職人の技はほとんどが失われようとしています。わずかに60代70代の職人に引き継がれている伝統の業も発揮する場もなく消え去ろうとしています。今ここで、次の世代へどう継承していくかは大きな課題です。

「ホンモノの木の家造り」を目指す当社にとって、こうした職人の集団を作るこ とは必要不可欠です。しかしその事は簡単に短時間で出来る事ではなく、ましてや一企業で成し得る事でもありません。

但しいつまでも手を拱いている時ではなく、確たる計画をもって一歩ずつ前進すべく方策を取っていかなければなりません。モノ造るのは結局人です。それぞれの職人が最後まで誇りと責任を持った仕事をするしか良い家を造る方法は無いのです。

展示場の建設目的 (何で展示場を作るのか?)

- 第一に見て実際に体感する事で設計要旨を把握して頂き次に繋げる展示場とする。

- 体験(薪ストーブ等)入居出来る展示場とする。

- 社の慰労会等厚生施設としても使用する。

- 社の関係者及び社員に積極的に体験入居して貰う。

- 営業に繋がる管理体制として事務所及び管理事務所を展示場に併設する。

展示場の家造り (どんな家造りをしていくのか?)

設計要旨

薪ストーブのある木の家

家を建てるということ!

毎日生活の中でよく衣食住と言われます。衣食住は普段のものであり関心も高く、毎日のように取り上げられています。けれども家を建てるとなるとこれは普段の事ではなく、人は一生の中で少ない経験しか持てません。

今、住宅の性能表示がさかんに言われるようになりました。それが唯一の住宅の評価を決める基準であるかのように思いがちですが性能だけが住宅の良し悪しを決める絶対基準とは言えません。

性能問題はその時代の技術問題なので無視しては通れませんが、それを住宅の格付けに用いるべきではないでしょう。使い勝手の良さ、空間の心地よさ、人生観、価値観等それらの総和が住宅だからです。

なぜ木の家?

今、住宅造りは全国、地方、地域規模の大中小の様々なハウスメーカーと称される事業主体手動で、産業としての住宅造りが成されています。

日本全国画一的「商品としての住宅」が氾濫しています。

そうした中での家造りはどうあるべきでしょうか?

ハードとしての数値を競い合う事だけではなく、生き方、暮らし方といった観点からの家造もまた大切になってきています。「自然の中で健康な生活をする」といった価値観での家造りです。

人間は動物です。暑い時は汗をかき、寒い時は着込んで暑さ寒さに対応し、免疫力を高め動物としての機能を損なわないようにしなければなりません。

しかしながら決して高気密・高断熱を否定するものではありません。極力エアコンに頼らず健康に暮らす事を重要と考え、生き方、暮らし方の理念として兼ね合いを大切にする事です。

自然との共生を大切にした観点に立った時、夏の高温多湿の日本の気候風土や歴史的背景からも木の家が最適でしょう。

人生観価値観を大切に、自然との共生を大切にした家造り。

だから木の家なのです。

地域材による木の家

敷地の環境を生かし、日当たり 、風通し、採光といった自然を大切にし、断熱、調湿といった木の特性を生かした地域の無垢材による木造りの家として、 極力機械による エアコン(冷房、暖房、空調)に頼ることなく生活できる家造りとする 。

地域材は飯能の西川材(西川広域森林組合)とする。山の製材所で職人の経験を活かして製材した材を森林組合から直接仕入る。

地域材を使う事は地域の山を活性化し、自然環境は地域で守るといった事からです。

薪ストーブ

自然環境問題の観点からも暖房機としての薪ストーブは自然エネルギーとしてとても大切です。

しかしながら薪ストーブは単なる暖房機ではありません。

- 体を動かすことの少ない現社会の中で、健康の為に汗をかいて薪を作る。

- 親子で力を合わせて家の為の仕事として薪づくりをする。

- それぞれの部屋ではなく、自然に家族が薪ストーブの廻りに集まってく

そんな生き方、暮らし方の一部としての薪ストーブなのです。

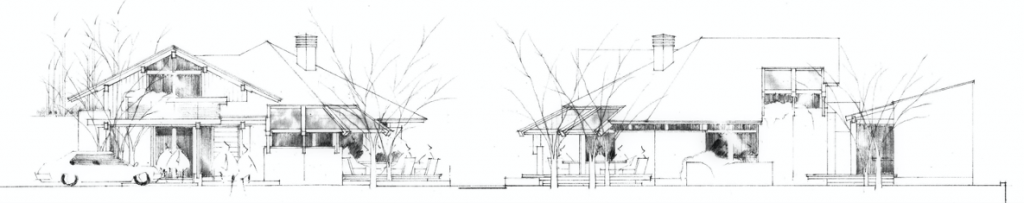

展示場の設計構成 (理念に基づいた商品としての設計)

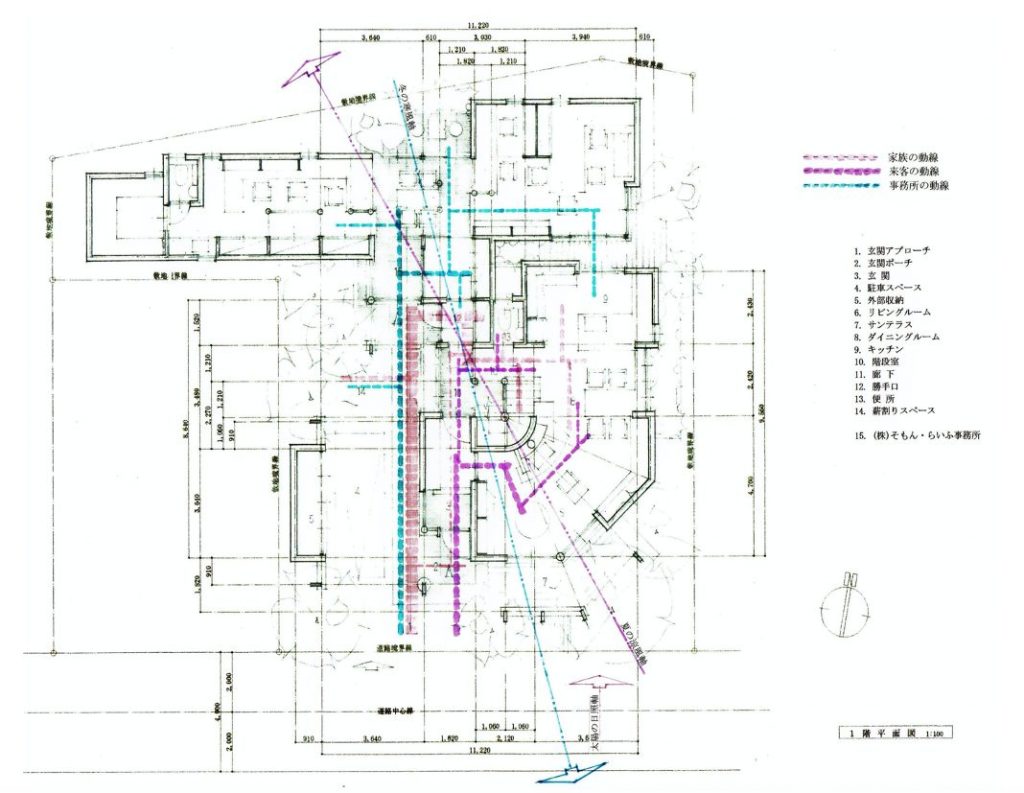

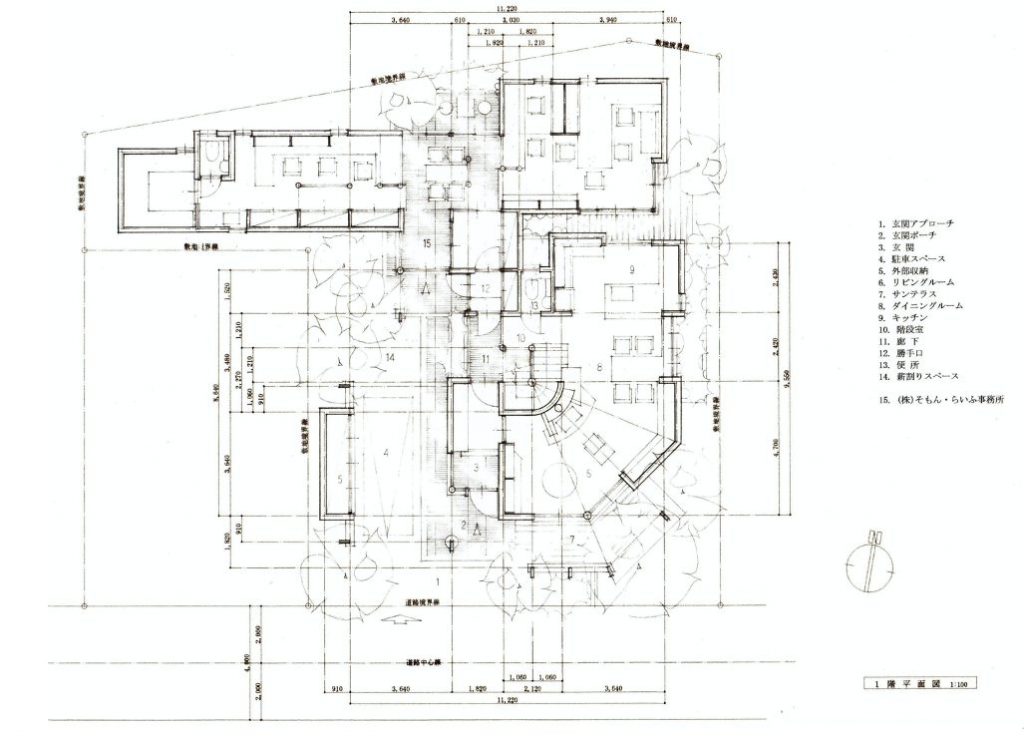

敷地,配置計画,平面計画

まず次の4つの観点から考察する。

- 緑豊かな環境の中、地域の特性を十分考慮する。特に夏の風向きに配慮し、日当たり、風通し、採光といった自然を大切にした計画とする。

- 道路付き、隣地の状況、近隣の 景観をしっかりと把握し、最大限に考慮した計画とする。

- 家族の動線、来客の動線をきちんと整理し、交差しないよう配慮して機能的で動きやすく無駄のない計画とする。

- そこに住む人の人生観に、感性、そしてこだわりを大切にした計画とする。

1階平面計画

- 南側道路であり玄関は南側からアプローチする。

- 南の日照を大切に南,東に日当たりの良いリビングと一体となった庭を配置し、南,西から玄関へのアプローチをする。玄関に隣接するビルトインの家族用駐車スペースを配置する。

- このスペース通って薪割りスペース、管理事務所にアプローチする。

- 計画敷地は道路が南ですが北側でも対応可能な基本計画としている。東側、西側道路の場合も対応可能である。

- 敷地全体で、建物だけではなく庭、外部通路、駐車スペース奥の薪割りスペースの庭といった外部空間構成にも配慮し、緑の中のたたずまいとして感じられるよう計画する。

- 玄関アプローチはリビングルームと一体の南,東の庭と駐車スペース奥の薪割りスペースとも一体となった雑木林の中のたたずまいとする。

- 南道路に面したビルトイン駐車スペースを通って勝手口そして事務所棟入口に雨に濡れずにアプローチする。

- 日当たりの良い東,南の庭は玄関アプローチからも接続したサンデッキテラスを持つ子供の遊び場、バーベキューガーデンとして家族、知人との語らいの場等として活用する。

- 玄関は入口としての機能だけでなく、来客を迎える気持ちを大切にした家の顔としての構えとする。

- 庭に接続した住宅部分は前庭と一体として平面計画をする。

- 日当たり等の隣地への考慮もし、かつ隣地庭との一体とした配置にも考慮する。

- 外部作業スペース、薪置き場等外部空間にも目的を持たせる。

- 建築の基本としての日照、通風、採光を第一に周りの環境による条件及び家族、来客の動線及び管理事務所への動線そして機能を重要視した計画とする。

- 平面構成はまずパブリックスペースとプライベートスペースに分け、相互に交差しないように各部屋を配置する。且つ家族の動線と来客の動線が交差しないように配慮した計画とする。

- 勝手口はゴミ出し等の本来の裏口としての機能だけでなく、家族の下足、雨具等の収納を充実したユーティリティーとしての機能も持たせる。

- 玄関と勝手口は廊下で繋ぎ裏通りとして大切に機能させる。

- リビングルームとダイニングルームはワンルームとして機能するよう且つ南東に面して十分な日照が得られるよう配置する。又それに接続する南東側の庭もリビングルームと一体とした空間として機能させる。

- 尚、リビングルーム、ダイニングルーム、キッチンのワンルームと前庭ガーデンテラス、薪ストーブコーナー、それに接続した階段室そして薪割りスペースへと繋ぎ、仕上げの仕様に付いても外部と内部空間を有機的視覚的に接続し、内部に居ても緑の中に居る様な感覚で暮らす空間とする。

- この空間は夏の南から北へそして1階から2階への風通しの道とする。

- この空間はワンルームであってもそれぞれの機能がその 時々の暮らしの場として感じられるものとし、毎日が特に休日に出かけなくてもリゾート気分で過ごせる場造りとする。

- ゆっくり、のんびり暮らすといった人生観に基づいた暮らしの場として、単に必要な部屋を並べた間取りではなく暮らしを楽しむその時々の場の設定としての空間造りとして提案する

- 薪ストーブを設置する。もちろん二酸化炭素の排出削減、森の活性化等大切な事もあるが、なんといっても心まで温かくなる心地良さ。灯りを消してゆらゆら燃える火を見て、ぱちぱち燃える音を耳にグラスをかたむける・・、最高です。

- 吉田兼好は徒然草の中で「家のつくりようは夏をもって旨とすべし」と著しています。冬に付いては「冬はいかなるところにも住まる」と。

- 夏を中心に考えて風通しの良い造りとし、薪で暖をとり、冷房に頼らず暑ければ汗をかいて裸で過ごし、寒ければ重ね着をする。暑さ寒さに負けない免疫力を付け、健康で生き生きと暮らす。そんな木の家でありたい。

- しかしながらそれは決して高気密、高断熱を否定するものではありません。その事も重要と考え、生き方暮らし方の理念として兼ね合いを大切にするという事です。

- ダイニングルームに接続してキッチンを設ける。キッチンから勝手口に裏通りとしての廊下で接続し、最も大切な毎日の生活の利便性をはかる。

- 繋ぎ廊下に接続して便所と階段室を配置し、パブリックスペースとプライベートスペースの接点として家族と来客の動線が交差しない位置とする。

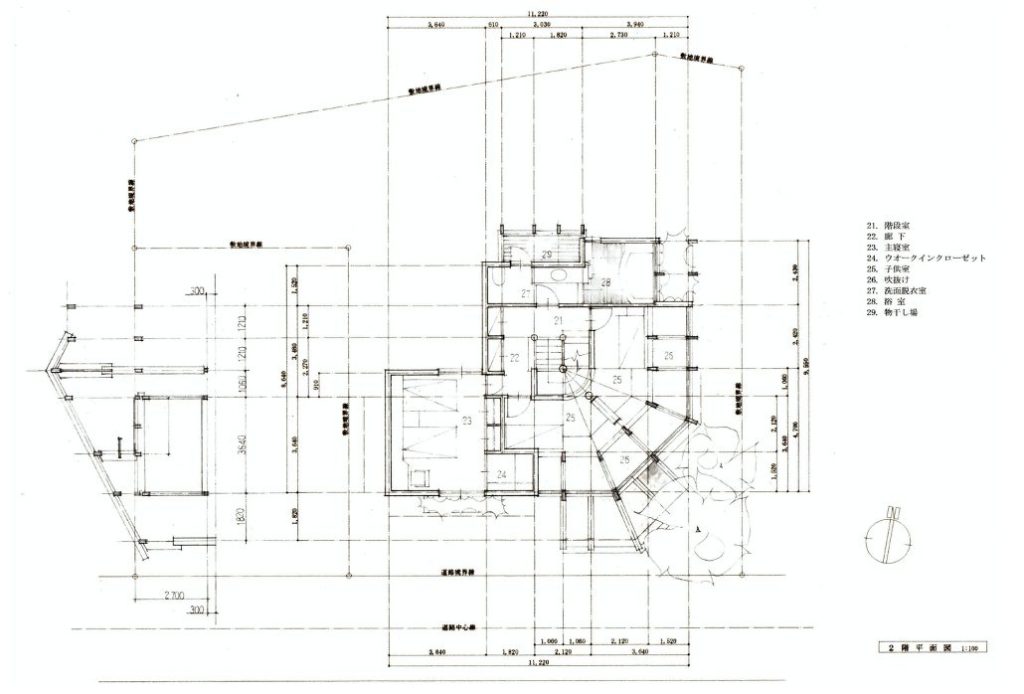

2階平面計画

- 2階は階段を通してのプライベートスペースと位置付け、1階の勝手口、キッチンから短い動線で繋ぐ位置とする。

- 家族以外は基本的に入らないスペースとする。

- 2階には主寝室、子供室といった個室を配置する。

- 主寝室にはウオークインクローゼット等十分な収納を設け、普段の生活の利便性に十分配慮する。

- 寝室と言えども南、東に窓を設け、夏の通風に配慮すると共に、南の植栽と北の窓を通しての薪割りスペースの植栽も望める緑の中の空間として感じられる空間とする。

- 子供室は区切られた個室としてではなく、1階のリビングと一体とした空間の中の場として、家族として気配で感じられる場とする。尚、1階の薪ストーブの暖かさがじかに感じられ、天窓を設けて夏の通風にも配慮した位置とする。

- 浴室は2階のプライベートスペースに、洗面脱衣室及び便器も設置し、一体としたバスルームとして、来客が有っても家族が気遣い無く活動できる配置とする。

- 洗面脱衣室から出入りできるベランダとしての物干し場を設ける。

- 豊かな緑の中での横に広がりのあるゆったりとしたたたずまいの建物とする。

- 外部と内部の繋がりを大切にし、内部の豊かな空間が感じられる外観とする。

- 基本的には5寸勾配の大きな切妻と寄棟の複合のゆったりとした屋根とし、又軽くして庇を大きくゆったりと出し、夏の日差しを遮り木陰の様に風通しの良い夏涼しい家とする。

構造計画(耐震等級)

- 上部構造は木造在来軸組み工法2階建てとする。

- 木材は基本的には適材適所とするも、原則ととしては地域の環境は地域で守るといった環境への配慮からも地域材を使用する。

- 構造材は全て無垢材とし、土台、大引といった1階床組み及び柱、間柱、筋交いは桧材、上部梁等の横架材は杉及び松材とする。

- 加工はプレカットではなく全て地域の大工職人による手きざみ手加工とする、手加工とする。これは基本的な地域材である杉が一気に乾燥させる人工乾燥に適しておらず、原則自然乾燥によらなければならない。よって極力金物に頼らずきときを組むことにより木の特性である利点を生かし欠点を補う為にも手加工としなければならない。

- 木造の家を長持ちさせる為、伝統工法である木の特性を最大限に生かす気組み加工とし、骨組み架構をあらわすことによって、それを美しい空間造形にまで高め、その空間に適応して暮らす事によって、気遣いで察し人を思いやる住まいとする。

電気給排水衛生空調設備計画

- 電気、電話、テレビ、及びインターネットに関する幹線は敷地内先方柱で一旦受け、地下埋設により建物内の強電及び弱電分電盤に引き込む。

- オール電化として、IHクッキングヒーター、電気温水器によるエコキュート設置とする。

- 照明器具は必要な明かりを確保確保する事を基本とし、形にとらわれる事無く間接照明等によりやわらかく、あたたかい空間と暮らしの演出に心掛ける。

- テレビ、電話、インターネット等の設備に付いては、近い将来のインテリジェント化に向けての配慮をしておく。

- 給水は前面道路埋設の市水道より20㎜管で引き込む。

- 下水道は前面道路埋設の市下水管に接続する。雨水排水に付いても考慮する。

- 空調設備は基本的には電気による空冷ヒートポンプエアコンで対応する。

- 暖房には薪ストーブも設置し、且つ換気機能も持たせる。

高気密高断熱計画(省エネ等級)

- 基本として省エネ等級4の基準に対応する。

- 1階床、外壁、屋根面で外張り断熱とする。